■ 1. 「便利」だったLINEが“選民アプリ”に変わった日

かつてLINEは「日本人の生活インフラ」だった。学生の連絡網も、会社のグループも、役所の防災通知も、あらゆる人間関係がこのアプリに集約された。

つまり──

無料ユーザーは“制限付き利用者”、

有料ユーザーは“優越階級”。

これが、LINEが歩み始めた「搾取型プラットフォーム」の姿だ。

■ 2. 無料を“わざと不便にする”設計思想

今回の仕様変更で露呈したのは、技術的な問題ではない。

それは**「無料のままでは不便に感じるように設計されたUX」**という、心理操作型ビジネスモデルへの転換だ。

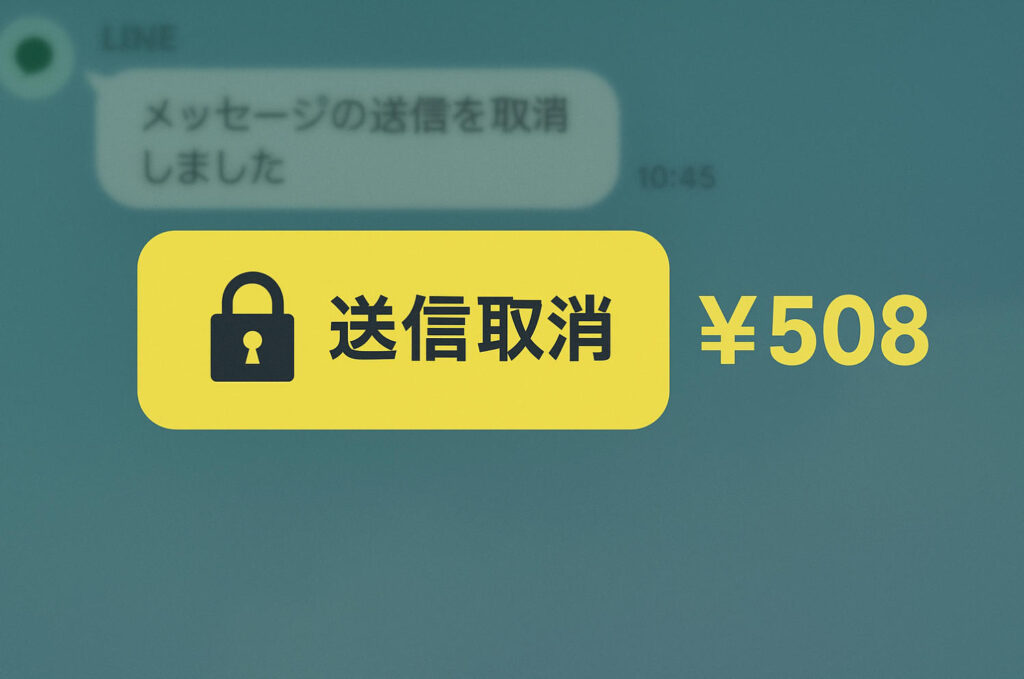

かつてLINEは誤送信を防ぐ“安心機能”として送信取消を提供していた。

それが今では「1時間を過ぎたら課金しろ」と言わんばかり。

ユーザーの安全や快適さを守るための機能を、あえて分断し、差別化し、金銭で解決させる。

これが「無料で使える社会インフラ」から

「金を払わないと安心できないアプリ」への転落である。

■ 3. LINE Yahoo経済圏の本音:「全員をLYPに囲い込め」

LINEとヤフーを統合した「LY Corporation」が進めているのは、PayPay、Yahoo!ショッピング、LINEポイントをすべて束ねた**“LYPプレミアム経済圏”**だ。

その中核にある発想はこうだ:

無料ユーザーの利便を削り、

不満を“課金”で解決させる。

Yahoo!ニュースのコメント制限、PayPayの優遇条件、そして今回のLINE送信取消の分断。

これらはすべて同じ方向を向いている。「会員にならなければ不便にする」。それはもはや“サービス”ではなく、“徴税”に近い。

■ 4. なぜこんな企業が“公共インフラ”を握っているのか

LINEは、もはや単なるアプリではない。

学校・企業・自治体が依存する社会的通信基盤である。

それを運営する会社が、ユーザーの便益よりも収益最適化と会員囲い込みを優先しているという現実。

そこに、民主社会としての危うさがある。

通信の自由・プライバシー・アクセスの平等といった理念が、月額508円の壁の向こう側に閉じ込められつつある。

■ 5. 我々にできること:逃げ道をつくる

この状況で我々ができる最初の一歩は、「依存から距離を取る」ことだ。

- 重要な連絡はメールやSignalなど別アプリに分散する

- LINEを“インフラ”ではなく“ツールの一つ”として扱う

- 公共機関・学校・企業に「LINE前提の連絡文化」を見直させる

そして何より、

「無料だから便利」を信じないこと。

“無料”とは、あなたの時間・データ・注意を支払っているということだ。

そして“有料化”とは、あなたの便利さを再び取り戻すための“身代金”にすぎない。

■ 結論:「課金社会」の次に来るもの

LINE・ヤフーがたどる道は、

日本のあらゆるデジタル企業がたどる未来でもある。

フリーミアム(無料+有料)から、エクスプロイテーション(搾取)モデルへ。

“ユーザーの幸せ”より“ユーザーの可処分所得”を追う企業文化へ。

だから問いたい。

「課金すれば特権、課金しなければ不便」

そんな社会を、私たちはどこまで許容するのか。