HUAWEI(華為)が2025年に投入したフラッグシップモデル「Pura 80 Ultra」は、従来のスマートフォンとは一線を画す革新的なカメラ構造「可変光路による二眼一体型ペリスコープ望遠」および、国産1インチセンサーを搭載することで、映像性能を大きくアピールしている。だが、その実力は果たして“噱頭(ギミック)”か、それとも“革命”か。bilibili人気スマホレビュアー「机拍朱老师」による自費購入・実機検証から、実態をレビューしたので紹介したい。

朱老师の比較テストによれば、超望遠側ではセンサー使用面積が1/2.88インチ相当に縮小され、暗所での描写や細部の解像力は、vivoやXiaomiのような高画素単眼長焦モデル(HP9センサー搭載)に比べて劣る結果に。とくに10倍以上のズーム撮影では明確な差が表れ、華為のアルゴリズム処理の“クセ”もあって、ディテールの潰れやシャープネスの不自然さが目立つシーンもあった。

■ 「二眼一体」構造は構想◎、実力△

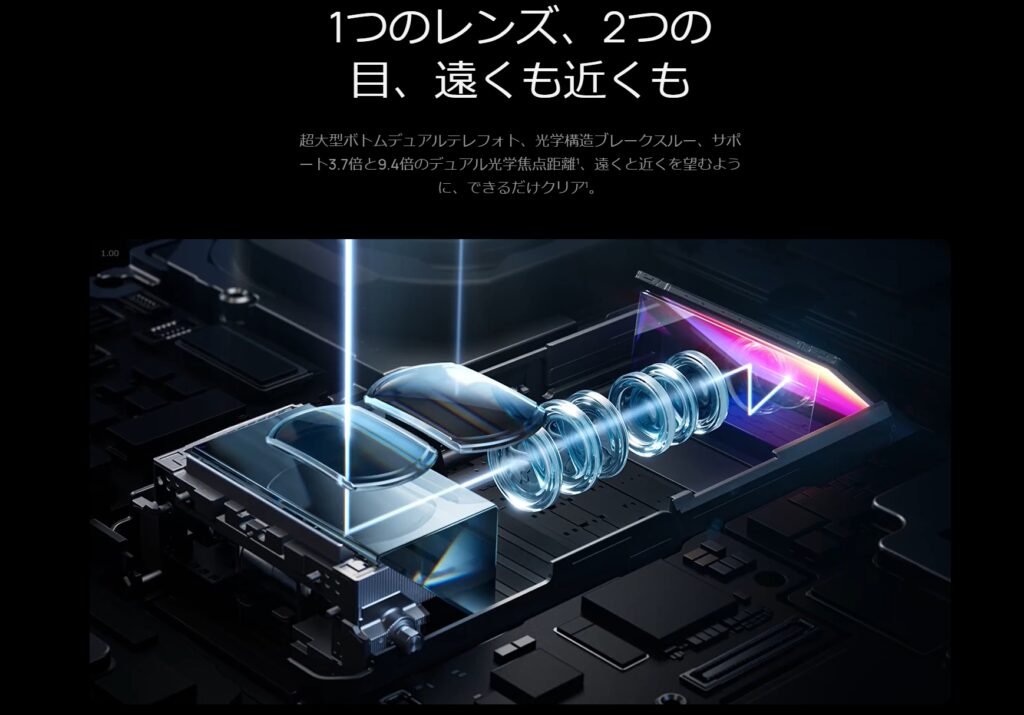

本機最大の特徴である可変光路による二眼一体型ペリスコープ望遠は、1つのセンサーで中望遠(3.7倍)と超望遠(4.7倍)の2焦点を実現するという斬新な設計。可動プリズム、遮光板、光路固定ロック機構といった精密構造は、まさに“Huaweiの技術力”の結晶だ。

だが、「机拍朱老师」の実写比較では明確な課題が見えてくる:

- 超望遠は光学4.7倍・1/2.88インチ相当に制限され、明るさや解像力で不利。

- 10倍以上ではvivoやXiaomiの**高画素単眼長焦(HP9)**に劣る。

- 夜景や逆光での安定性も限定的で、画質のブレやノイズ処理の不自然さが気になる。

結論として、「二眼一体」は技術的チャレンジとしては優秀だが、画質面では既存の高画素単焦点型に及ばない。

■ 国産1インチCMOSは“名ばかり”

主カメラには中国製の国産1インチCMOSを搭載。HUAWEIとしては自主可控の象徴的パーツだが、Sony製LYT-900と比較すると「机拍朱老师」に次のような課題が指摘された:

- 解像力はvivoやOPPOのLYT-900搭載機に明確に劣る。

- 画像処理アルゴリズムの影響でシャープネスやノイズリダクションが過剰。

- ダイナミックレンジの理論値は高いものの、静止画では他社のマルチフレーム処理に埋もれがち。

特にMate 70 Pro+との比較では劣勢が目立ち、“1インチ”の響きに期待したユーザーを裏切る結果となった。

■ 4K 30fpsは優秀、しかし4K 60fpsは一気に劣化

動画性能においては、4K 30fpsでは高ダイナミックレンジと豊かな階調表現を発揮し、vivo X100 Ultraすら上回る場面もあると「机拍朱老师」。しかし…

- 4K 60fpsに切り替えた瞬間に画質が急落。

- 解像度の低下

- 赤みがかった偏色

- 暗部ノイズの増加

- 長焦レンズは30fps時にしか使えず、60fpsでは“一眼”になってしまう。

- ProResや斑馬線、ヒストグラムといった映像制作者向けの撮影支援機能は非搭載。

「動画に強いスマホ」として期待されたが、実質的に使えるのは4K 30fpsのみであり、本格運用にはやや物足りなさが残る。

■ 総評:革新の光と、仕上がりの影

Pura 80 Ultraは、Huaweiの“鎖をつけられた状態でも前に進む”開発哲学を体現したスマートフォンだ。「二眼一体」や国産CMOSというハードウェア面での挑戦は称賛に値するし、純血HarmonyOS 5.1との連携やUX面での改善も感じられる。

だが、冷静に見れば、映像性能という点ではまだ“他社の牙城を崩す”までには至っていないと「机拍朱老师」の結論だ。