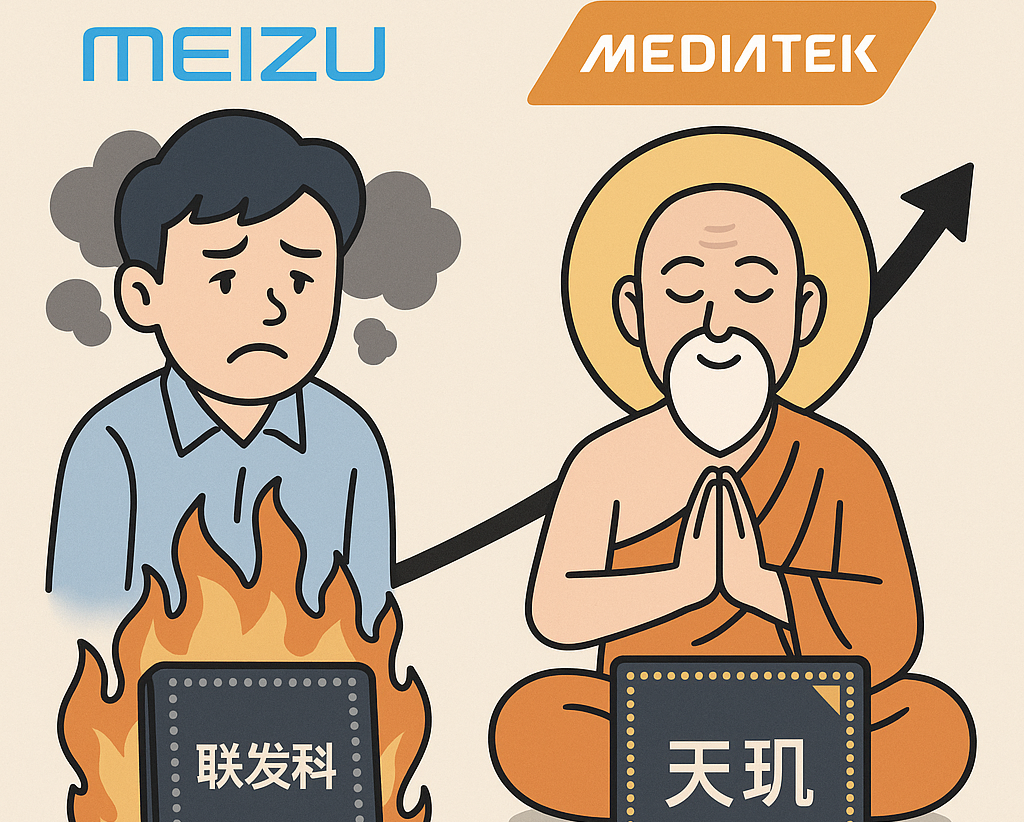

〜発熱するチップと、燃え尽きたロマンの果てに〜

中国スマホ業界の歴史を語るとき、避けて通れない奇妙な組み合わせがある。

一方は「焼き芋チップ」の異名を持ち、もう一方は「文系エリート御用達スマホ」として知られたブランド。

そして彼らは、ある日出会い、見事に一緒に燃え尽きた――。

それが、**MediaTek(聯発科)とMeizu(魅族)**である。

☕ 第1章:「文青スマホ」と「焼けるSoC」の運命の出会い

2014年、Meizuは「MX4」をリリース。搭載されたのはMediaTek製のMT6595。

当時としては8コアの高性能を誇り、AnTuTuベンチマークではライバル小米を凌駕。

創業者の黄章(ジャック・ウォン)は自信満々に叫んだ:

「iPhoneを超える、極致の体験を届ける!」

だが、ユーザーが体験したのはこうだった:

- 🌡️ 手で持てないほどの発熱

- 🔋 バッテリーは1日持たず

- 🐢 アプリはカクカク

- 📶 電波が不安定

- 🎮 ゲームは落ちまくる

Twitter(微博)では「MX4を持つと冬でも暖房要らず」とまで言われた。

それでもMeizuは懲りず、Helio X10搭載のMX5や魅藍Noteを投入。

ユーザーの不信感は、確信へと変わっていった。

🔨 第2章:魅族が背負った「聯発科の業」

この頃のMediaTekは、とにかく安くて早く出すことを最優先。

SoCを「商品」ではなく「工業部品」として扱っていた。

- CPUコア数だけが取り柄

- GPUはとりあえず画が出ればOK

- ドライバや互換性は二の次

- ゲームがカクつく? 端末メーカーのせいでしょ?

結果、ブランドとしての評価は地に落ちたが、悪名は主にMeizuがかぶった。

「チップが悪い」と言う人より、

「Meizuはダメ」と思う人の方が圧倒的に多かった。

🧘♂️ 第3章:Meizuの衰退、MediaTekの覚醒

2017年以降、Meizuの存在感は急激に低下。

小米は「高通×MIUI」で上り調子、vivoやOPPOも急成長。

魅族だけが「情熱」と「発熱」で取り残されていた。

一方、MediaTekは気づいた。

「このままでは、“安かろう悪かろう”のイメージが永遠に拭えない!」

⚙️ 第4章:「天璣」降臨──聯発科の再出発

そして誕生したのが、Dimensity(天璣)シリーズである。

名前からしてすでに違う。もはや「MT6595」などという無機質な番号ではない。

- Arm Cortex-X系の高性能コア

- TSMC製先端プロセスで低発熱

- 高性能ISPでAIカメラ機能も強化

- ゲームパフォーマンスもSnapdragonに肉薄

- vivo、小米、OPPOと共同開発

そしてユーザーの評価もついに変わった:

「あれ? 天璣、意外とアリかも……?」

🧎 第5章:発哥(ファーグー)飛翔、魅族は沈黙

Dimensity 8100、9200、そして9300へと進化する中で、MediaTekはSnapdragonの対抗馬として完全復活。

一方で、魅族はついに吉利汽車に買収され、スマホ事業はフェードアウト。

かつて一緒に「焼けて」いた両者の運命は、ここで完全に分かれた。

🥃 エピローグ:その犠牲は、決して無駄ではなかった

魅族が数年に渡って繰り返し「聯発科チップの人体実験」を引き受けなければ、

MediaTekが今日のように真剣に技術革新に取り組むことはなかったかもしれない。

天璣の成功は、魅族の犠牲の上に成り立っている。

最後にこう言おう。

「ありがとう、魅族。君の“発熱”は、発展への炎だった。」